青年汉学家 “汉学+青年”

马西在长春师范大学为学生上课。 受访者供图

班超正在教孩子们说中文。 受访者供图

展开全文

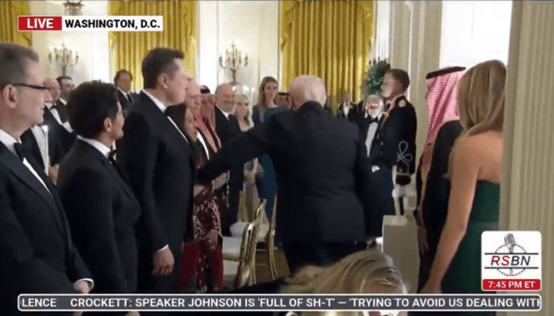

安喜乐参加2025年新汉学博士学术研习营期间上台发言。 受访者供图

日前,以“创新引领 数智赋能——让中文零距离”为主题的2025世界中文大会在北京举行。与会青年汉学家以汉学为桥,既在学术研究中探寻文明的共通之处,也在日常相处中书写民心相通的篇章。

本报记者专访了3位青年汉学家,听他们讲述与汉学结伴、与中国同行的故事。

马西:我的家就在东北

本报记者 赵晓霞

16年前的一个夏日,29岁的马克西米利亚诺·贝纳蒂走进阿根廷布宜诺斯艾利斯大学孔子学院的教室。那时,他并未想到,这一步会改变未来的人生方向。

到孔院学习之前,马克西米利亚诺已经开始接触中文。“我家曾住在中国城附近,在那里购物时,常能看到汉字。因好奇这些小方块字的含义,我有了学习中文的念头。但当时在阿根廷学中文并不容易,只能周末坐往返约两小时的公交车到老师家里上课。”他说。

2009年,布宜诺斯艾利斯大学孔子学院揭牌,马克西米利亚诺成为首批学员之一。上课期间,他仍乘公交车往返于家和孔院之间,路上约需3小时,上课3小时,但这6小时对他来说是“享受”。渐渐地,学习中文从业余爱好变成了他生活中的重要组成部分。

在马克西米利亚诺的眼中,学习中文就像打开了一个魔术盒子,既满足了他长久以来的好奇心,又激发了他对中国文化的兴趣。“从不同文化的角度看世界,让我大开眼界,感觉生活非常美好,每天都有新鲜的体会。”

但家人、朋友、同事对他学习中文这件事并不理解,几乎全是不赞成的声音:“为什么要学那么难的语言”“学中文有什么用”……当时,他在一家IT公司工作,收入不错。看到他利用午休时间写中文作业,带马克西米利亚诺的前辈甚至有些生气——觉得他不应该在单位“做没用的事”。

挑战无处不在。马克西米利亚诺在孔院上中文初级班时,还有数十位同学一起学习。到高级班时,只剩他和另一位同学还在坚持。

2014年,工作5年的马克西米利亚诺迎来了人生的重要转折——获得了赴中国吉林大学学习中文的机会。为了这次机遇,他准备辞职。“当时大家觉得我太疯狂了,放弃那么好的工作。幸运的是,单位保留了我的职位。”即使是今天回忆那时的情景,他仍能感受到当时所承受的压力。

到吉林大学报到时,还没有中文名字的马克西米利亚诺本来想写“周润发”,但“这几个汉字有些复杂,我写得不熟练。就用了之前老师曾建议的音译名字——马西”。

到中国之前,马西对这个远在2万公里外的国度了解有限。“来之前很多人说中国不发达,但落地北京转机时,我被现代化的机场和城市震撼了。”马西回忆道,“那是我第一次踏上中国的土地,不敢相信我所看到的,眼睛都不够用了。”初到中国的种种见闻彻底打破了马西对中国的旧有认知。

在长春的半年里,热情好客的东北人、丰富美味的中国美食、有着厚重底蕴的名胜古迹,都让马西感觉“这里就是家”。“老师禹平手写推荐信协助我申请后续学业,宿舍阿姨每天问‘吃了吗’的亲切,路人主动帮忙指路的温暖,这些人情味儿让我爱上了这里。”马西说。

虽然只有一个学期,但马西的收获“特别丰富”。“刚到中国时,我的中文口语还不太行,离开时,我可以用比较流利的中文进行交流。”马西一直认为语言和文化是一个有机的整体,“在这段时间,我对博大精深的中国文化也有了更深的了解。”

在有限的学习时间中,马西希望有更多的中国文化体验,甚至会在周末跟着小朋友一起上书法课。“下课时,他们还会教我流行语。”马西说。

回阿根廷之前,马西用1个月的时间在中国旅行,从东北到西部,从西部到南方,“爱上了这个美丽的国家以及中国文化,特别是善良的中国人”。

回到阿根廷后,马西一边在原单位继续工作,一边积极参与布宜诺斯艾利斯大学孔子学院的活动,向当地民众讲述真实的中国。在此过程中,他最深的体会是,一个学期的中文学习远远不够,想要更深入地理解中国文化、更好地传递中国声音,需要系统的专业学习,便开始着手申请到吉林大学攻读汉语国际教育方向的硕士学位。

2017年,马西辞职重返吉林大学。这一次,他带着明确的目标而来:“我想从外国人的视角解读中国文化,也想研究西班牙语为母语的学习者学习中文的特点。”

在他攻读硕士的两年时间里,学习中文的快乐变成了研究中文的快乐。“语言和文化关系密切,要让学生更好地掌握中文,不仅需要注意中文与西班牙语的差异,文化间的异同也不能忽略。”马西的硕士论文方向是“汉语的表人词缀”,“比如,淡定哥、美丽姐等,这个语言现象非常有意思,也为我后续的博士研究打下了基础。”

2019年,马西凭借优异的表现获得教育部中外语言交流合作中心“新汉学计划”资助,留在吉林大学攻读博士学位,专注于汉语与西班牙语词缀的比较研究。为了做研究,他不仅埋首图书馆,还践行“行万里路”,走访中国多地。

“以前的学习经历主要是体验,我知道了中文‘是什么’,博士阶段的研究,让我知道了‘为什么’,越学越觉得有意思。”马西说。

研究中文之外,为了让海外民众了解真实的中国,马西创建了微信公众号“马西学汉语”,用中西双语的方式通过文字和视频分享中国人的生活、节日习俗、文化渊源,解读中国文化和阿根廷文化之间的差异与共通之处。

“即使不学中文,来中国看一看,就会有完全不同的感受。我第一次到中国后,回到阿根廷向妈妈讲述中国的故事,她还是不相信。一直到我读硕士,她到中国来看我,才感叹中国真的那么好。”马西说。

目前,马西在长春师范大学文学院任教。“人工智能日新月异的背景下,我希望能给学生带来不一样的视角。首先,我尝试从区域国别学的角度理解国际中文教育;其次,以我的亲身经历去提升他们的跨文化交流能力和国际中文教学能力。另外值得一提的是,长春师范大学与布宜诺斯艾利斯大学签署了学术交流合作协议,以促进双方的学术交流。”马西说。

在中国的这些年,马西不仅收获了学业和事业,还拥有了幸福的家庭。2021 年,女儿王青禾出生。“4岁的女儿还没有国籍的概念,她说自己是‘东北人’。”马西说,“确实,我的家就在这里,我已经到家了。”

班超:架中非交流之桥

本报记者 王晶玥

第一次见到布隆迪青年汉学家班超的人,大多对他的名字感到好奇:一名来自遥远非洲大陆的外籍人士,怎么会用中国东汉人物名字给自己取名?记者也向班超提出了这个问题,由这个问题,班超讲述了他与中文学习、汉学研究的故事。

2012年,布隆迪大学孔子学院成立,在数学系读书的埃蒂安·班库维哈因听说“在孔子学院上课,老师会教做中国菜”而产生浓厚兴趣,由此走进孔子学院。就是在那里,他的中文启蒙老师给他起了一个中文名——“班超”。

“那时我是跨专业学习。”班超用了一个很地道的词汇形容当时的情况,白天学数学、晚上学中文,时间很紧凑,但这并没有打消他作为初学者对中文的热情和积极性。

此后,班超一直往来于中国和布隆迪之间追寻他的中文梦:2013年,前往沈阳师范大学学习中文;2014年,回国完成学业,获得数学学士学位,之后专门走上学中文之路,并在布隆迪孔子学院任职;2017年—2019年在渤海大学继续学习中文,获得优秀毕业生称号。2019年,由于在“汉教英雄会”活动当中获得较好成绩,班超免面试,被布隆迪大学孔子学院聘用为教师,自此实现了从中文学习者到中文教授者的转变。

班超一直盼望能有更多布隆迪民众像自己一样,了解并慢慢产生对中文的兴趣。

为了给广大无法参与线下课程的学员讲解中文知识,2019年,他和布隆迪一家电视台合作,推出每期10至20分钟不等的汉语空中课堂,这成为布隆迪开展公众远程中文教育的首次实践。后来,该课程达成与布隆迪国家电视台的合作,“虽然课程时长缩短了,但传播范围更广,甚至连刚果(金)的观众也可以收看到。而且每节课只讲一个知识点,观众不会因为漏看上一期,就看不懂这期内容,很有利于大家入门学习。”班超说。后来,课程还上线网络,供网络用户观看学习。

2022年,班超又回到校园,开始在南京大学读博。即便如此,每次假期回国,他仍然坚持担任代课老师和志愿者,利用闲暇时间进行中文教学。

他还依据布隆迪中文语言教学的特点、现象及亟待解决的问题等,多次参加国际学术会议,并在中国、布隆迪、美国、泰国、喀麦隆等国的刊物上发表文章,呼吁推进布隆迪中文教育本土化工作、促进中文在非洲的推广、提出针对非洲中文教学的创新性解决思路和方法——对于中文教学,班超始终很上心。

是中文教学者,更是中国研究学者。班超告诉记者,自己的愿望是本国民众不仅学中文,更要了解一定的中国文化。

如何引起他们的兴趣?班超认为,关键在于“选择和推荐中国文化中与布隆迪文化相似的部分”。中国谚语、成语就是一个很好的切入点。“布中两国地理位置虽然相距甚远,但我们的先贤在‘人如何在社会中共存’问题上有相似的智慧理念,这能迅速在民众心中引起共鸣。”而这种对中国文化的传播也刚好与教学遥相呼应——传统的非洲中文教学重经济、基础设施等话题讨论,文化交流相对占比不高,班超希望能够改善这一现状。

另一方面,基于在中国的亲身经历,班超也撰写关于中国社会的作品。在南京大学读博期间,他潜心研究中非关系,出版了专著《非洲孔子学院的使命》。这部作品从非洲人的视角,驳斥了西方政客和西方媒体的偏见,用真切感情和丰富案例,描绘了他所见的真实、立体的中国,这部聚焦中国研究的著作,引起了较为热烈的反响。

近年来,随着中非关系持续深入发展,越来越多中非企业开始展开业务合作。

其间,班超也凭借流利的中文和对中国文化的深入理解,在不少合作项目中担任翻译和顾问,帮助中资企业克服语言和文化差异的困难。

为了进一步加深交流与合作,2018年,班超和他的团队成立了“布隆迪中文翻译者协会”,通过提供高质量翻译和文化咨询,帮助更多中国企业在非洲落地、拓展业务。协会不仅将中国与布隆迪企业等紧密联系起来,甚至还将服务延伸到肯尼亚、坦桑尼亚、加蓬等国家。

“我希望这个协会像一座桥,能借助大家的经验和力量,为多方合作搭建起更加高效的沟通渠道。”班超说。

今年,是班超学习中文的第13个年头。13年来,他见证了布隆迪大学孔子学院学习中文的人数从几十人扩展到4万多人,他自身也经历了从中文好奇者到中文爱好者再到中文研究者的蜕变。

展望未来,他期待更多同好与自己一道,教授中文、传播中国文化、促进中非交流,做布中、非中友好交流的桥梁。

安喜乐:向世界讲述中国

本报记者 陈静文

在斯里兰卡科伦坡大学的中文课堂上,一名性格开朗、中文流利的青年教师,结合生活中的语气讲解中文声调。讲到一声“ā”,他仰头模仿幼儿张大嘴巴等着喂饭时发出的“啊”;讲到三声“ǎi”,他又用女生撒娇的语气说“哎呀”,引得学生们大笑。他开发的类比发音法贴合生活,比书本上的舌位发音法更易理解掌握,学生们亲切称他为“奇迹老师”。

“奇迹老师”中文名叫安喜乐,是34岁的斯里兰卡籍汉学研究者。

2012年,正在科伦坡大学法学专业(外交方向)读大四的他,选择赴中国交换学习,从云南财经大学学习中文起步,先后完成该校汉语言文学本科、厦门大学汉语国际教育硕士及北京外国语大学外国语言学及应用语言学博士学业。

期间他曾返乡,不仅担任科伦坡大学中文讲师,还身兼斯里兰卡国家教育研究院本土中文教师培训负责人、斯里兰卡高考中文命题组成员等职。

“我只想做一个普通的学者,在中国踏踏实实地生活、学习,也用我的笔和文字,向世界讲述中国,让更多人了解中国。”采访中,这句质朴的剖白,是安喜乐13年来与中文相伴的真实写照。

时间倒回到2012年,中文零基础的安喜乐,初入留学课堂时屡屡碰壁,直接跟着中国学生学汉语言文学根本听不懂。但他决心已下:“我不是来中国玩儿、浪费彼此时间的。”

性格上进、积极参加各类校园活动的他,很快与不少中国师生结为好友:同学李林成当起了他的“一对一中文老师”,每天带他读课文,督促他背单词;校图书馆主任是安喜乐的“中国妈妈”,在学习和生活上给予他关怀;公共关系专业的尹老师,不仅教他中国社交礼仪,根据他乐观随和的性格取名“安喜乐”,更要求他每天在朋友圈发不少于800字的日记,逐字逐句修改优化。就这样,安喜乐的中文能力飞速提升。而跨越国界的友谊与师生情,也为其注入了源源不断的前进动力。

学习之余,旅行成了安喜乐感知中国的重要方式。从新疆到海南,从内陆到沿海,他几乎走遍中国。

安喜乐最为难忘的经历是在昆明,观看中国舞蹈艺术家杨丽萍表演孔雀舞:“每名舞者的动作和表情都极具感染力,跳出了少数民族的鲜活生命力。现场观众纷纷落泪,掌声持续了十几分钟,现在讲起来我的心脏还在怦怦跳。”

这场演出激发了安喜乐对中国少数民族文化和田野研究的浓厚兴趣,也让他随后踏上少数民族聚居地的探访之旅。

他还曾深入新疆,用亲身经历打破外界误解,在斯里兰卡报纸发表的文章引发广泛关注。

在浙江湖州五四村,他走访了26个家庭,用僧伽罗语著书《五四村,一场中国式现代化的变迁》。这些旅行与考察,让他对中国的认知从书本走向现实,也为后续学术研究积累了鲜活素材。

旅行到福建厦门时,安喜乐爱上了依山傍海的厦门大学,“那里的风景和我家乡很像,当时我就想:厦大你等着吧,我来了!”

他暗自较劲、刻苦读书,成功考入厦门大学汉语国际教育专业,师从朱宇教授。导师的严谨踏实,让他坚定了学术研究的志向。

当学术道路延伸到北京外国语大学博士阶段,安喜乐不断追问自己何以被称为汉学家?又何以成为“新”汉学家?他试图从两条线索中寻找答案:

一条线索是语言研究。在杨鲁新教授的指导下,安喜乐逐渐走上国际中文教育研究道路,并大胆采用叙事探究方法完成博士论文。

用他的话说,语言学习是一扇门,叩开之后才会发现柳暗花明;进入中国社会与文化的现场,又会意识到其中别有洞天。

另一条线索则是研学活动。中外语言交流合作中心发起的“新汉学计划”项目,为安喜乐提供了行走中国大地、浸润中华文化的机会。

2018—2022年,安喜乐在线上完成硕博学业,同时回到科伦坡大学担任中文教师,结合学生兴趣点和当地本土文化元素进行授课。

此外,随着赴斯里兰卡中国游客增多,针对当地警员急需提升中文服务能力的现实需求,安喜乐调研了高频对话场景,量身设计课件,编写出《政务中文教材——警务汉语》上下册,现已培养5批学员,有力推动了“中文+职业”教育创新。

回首13年,安喜乐从中文小白成长为国际中文教师,从来华留学生成长为青年汉学家。对他而言,中文早已不只是一门交流的语言,更是“一把打开世界之门的钥匙”。因为只有来到这里亲身感受中国发展、学习研究语言文化,才能对这个国家形成立体全面认识。

在安喜乐的影响下,他的两个弟弟和一个弟妹也先后来华留学,修习国际中文教育专业。安喜乐希望来中国留学的斯里兰卡年轻人,学会尊重和包容,保持开放心态。不应只关注分数和学位,而要主动学几句中文、交几个中国朋友、学做几道中国菜,把在中国的见闻积极分享给家乡人。

如今,安喜乐在“新汉学计划”的支持下,正在开展博士后研究工作。他更加坚定地把个人学术追求与对当代中国的深入理解结合起来,尝试在“中国之于世界的新命题”与“国际中文教育的学术框架”中找到平衡,努力在语言、文化与历史的交叉点上建立自己的研究立场。他还建立了个人学术研究公众号,获得了业内诸多学者的肯定。

安喜乐最后谈道:“能够与中国学界、中国民众在同一文化源流中求索,使我想起中国诗人张九龄‘海上生明月,天涯共此时’的诗意境界——跨越地域与文化的距离,却共享同一轮智慧之月。汉学之新,有待你我共同探寻;汉学之大,更应由世界共同享有。”

评论