农村专科生逆袭985博士 35岁卡点找到工作

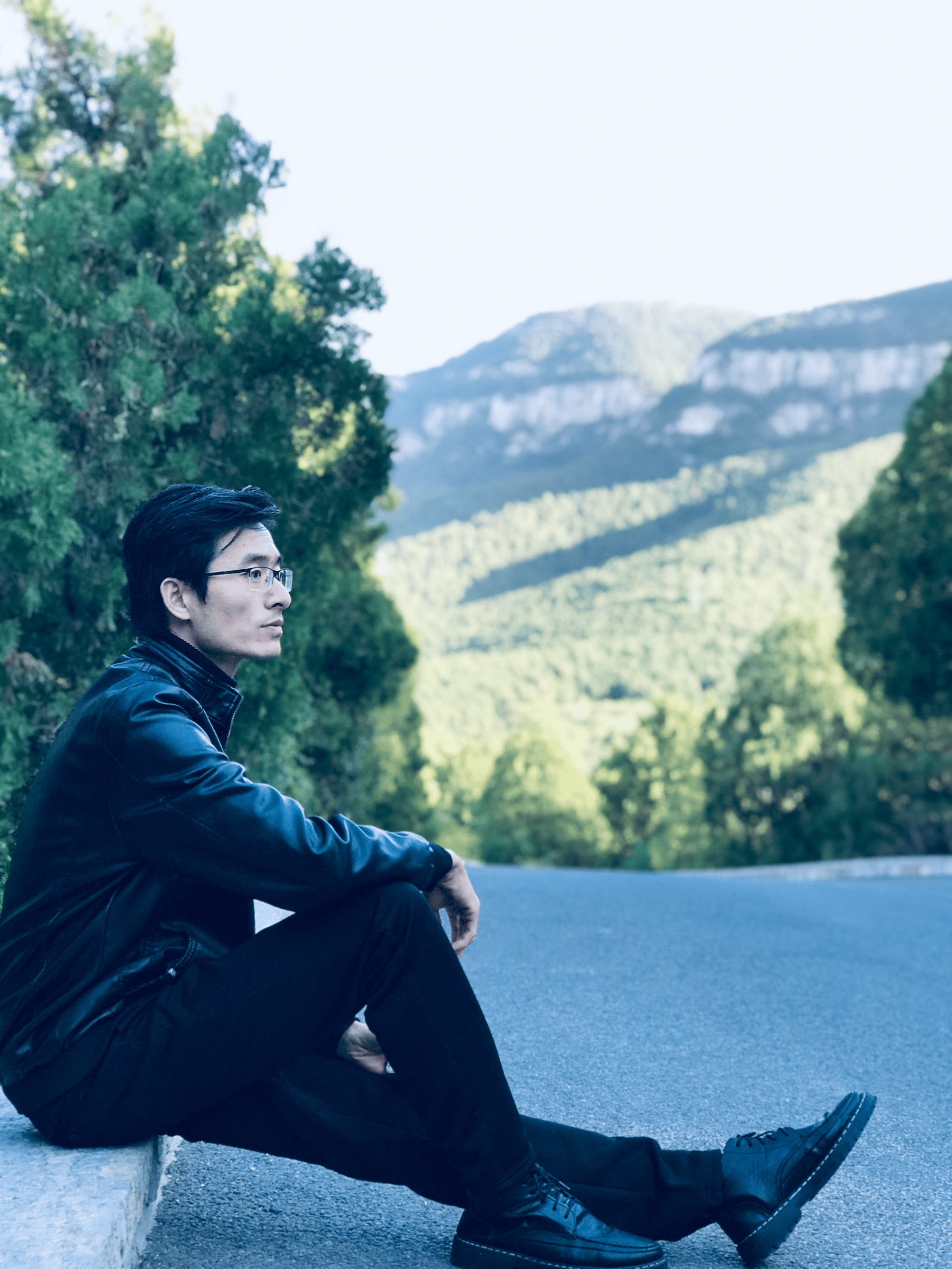

摘要:经历1次专升本,3次考研,2次考博,刘世浩从华北平原农村出来,如今是浙江师范大学讲师。2023年博士毕业时,他正好35岁,在论文的致谢里做了人生总结,起名《从专科生到985博士——我付出全部努力换来的体面》,随后被媒体关注到——他身材瘦削,架着500度的眼镜,穿白色Polo衫,坐在黄绿相间的麦地里,对准镜头回顾求学路。

20多年的读书生涯,他试图用学历换取在南方一二线城市立足的生存资本。他觉得自己偏执,又考虑现实,用一套“有用之用”的解法接近理想。那场拍摄的最后,太阳落下余晖,刘世浩的声音响起,“我现在想的是怎么为跟我同样出身的人,去做一些事情。”之后的两年里,他的邮箱里收到一封接一封读者来信。

以下根据他的讲述整理。

文| 徐巧丽

编辑| 毛翊君

寻找一份答案

他们有和我相似的经历,来自大专、二本,大都是农村学生,认同读书是最公平最能改变人生的一条路。我的情况被转发在各个平台后,从2023年8月到今年1月,邮箱收到30多封“读者来信”。

“不知道为何写这封信,也许只是想在黑暗和迷茫的现阶段,能有一位良师交流和引导。”看见第一封时,我刚到浙师大,正备课到晚上9点。

她叫小韩,是一个成骨不全症患者(俗称“瓷娃娃”),躺在农村病床上,靠一只手拿着文具盒支撑。本子缠绕在文具盒上,另一只手写字,这样完成了小学课程。她和我一样,在专科阶段就报名了自考本科,毕业时也拿到了河南大学自考本科的学历。后来又考研,结果失败了。

给我写信前,她花了两个多月出去求职,带着轮椅和行李包,但只能做不需要学历基础的电商客服岗位。“那种一眼看到尽头的生活和随时被替代的工作,我产生了恐慌感。”她说,所以又回到老家,准备再次考研。“残障人士的身份不由我主观意志选择,也只有在读书这条路上能自主争取一些。”

展开全文

她是所有来信中让我最意难平的一个人,她的分数和我一战考研的分数只差一分。我们交流了七八封邮件,后来她主动问起院校选择,我感觉到她很矛盾,怕达不到(分数线),又怕失去(时间和精力),我就教她搜集目标院校往年真题,研究考试风格,直接建议不要选211,以她的分数是浪费时间。

后来这样的信越来越多。

一个黄冈的二本学生,写了800字心声:曾有个名校梦,但高考怎么失利,怎么想通过考研来改变自己专业和院校层次,最后二区国家线都没过,感慨之后真正知道“必须非常努力才能看起来毫不费力”的事实。

一个山东艺术学院的师弟,毕业后两年才考入了山东大学,去年申请博士没能上岸,今年也还没看到希望,他28岁了,明年考上的话,毕业也是34岁。他想知道我是怎么扛过压力,“涅槃重生”的。

一个河南二本学生,自我介绍是二战考研失利的男孩,本科学会计,但自己不喜欢,后来跨专业考马克思主义理论研究生,写信分享“惆怅感”。他现在做着兼职,同时考公务员、教师,再考研究生,但懊恼不适合考试,“人生道路所走的每一步都不会是那么的恰如其分”。

从这些来信中,我看到的是一个不甘于平庸的青年群体。最后,他们很多都会问我,“不知道该不该继续考学”,让我给些建议。

他们走过的这些路我也都走过。2023年我从山东大学博士毕业,求学经历就告一段落了,借着这个机会,我在致谢里总结这些年的种种经历和感悟,取名为《从专科生到985博士——我付出全部努力换来的体面》。

我出生在华北平原的农村,父母都是农民。求学过程虽然谈不上是“抗争宿命之路”,也有着近乎偏执的坚持——经历过专升本、三次考研、两次考博,用了20多年,打定主意通过升学来改变命运。后来接受媒体访谈,也是想分享自己走过的路,没想到有这么多人写信。

刘世浩的近照。

有位40岁的小学老师,考一所天津的985四次,说自己“很不甘心”。也有汉语言专业的二本学生,在教培机构工作,受到政策影响,问我怎么办。这里面更多是徘徊在十字路口的迷茫,他们想在我身上寻找一个答案——如何做到“努力就会有回报”。

我代入他们的处境,回复了大部分来信。跟黄冈的二本学生说,先确定目标,建议考虑省属师范大学,因为招生数量比较多。对于河南二战失利男孩,我告诉他25岁不算年龄大,现在考研人数大幅下降,不妨坚持下去。我想给实用的建议,首先弄明白自己的目标,再考虑需要付出的代价,之后付诸行动。

比如,我决定考博,是非常坚定的。当时导师提供了很多信息,我捕捉到,博士毕业有安家费。这对我来说是“大用”——如果我要立足一个南方城市,安家费是很大的帮助。2019年房价层层上涨,南方城市更高,别人可能会遮遮掩掩说对学术有什么梦想,我不会,我就看中这一点。

这是自从考研以来,我做任何事情都在快速重复的一个方法。传统文科会认为,以就业为导向的教育太急功近利,我觉得这是相对的,经济条件稍微好一点的年轻人会发展“无用之用”,如钢琴、绘画、音乐,因为他们可以有一个确定的未来。但家境并不富裕的青年人,未来的不确定性是非常大的,“有用之用”才是应对的解法。

“二十来岁的年纪,正是人生转折点,我走过很多弯路,曾经多次想过放弃,但心有不甘。希望你也能早点确定目标,然后打定主意用三五年的时间来证明自己,最后实现自己的理想。”这是我给黄冈二本学生回信的结尾。

山大校园。

路上蒸发的一滴水

我在张家口教育学院读的专科,第一专业报了英语,但是当年太火,被调剂到第二顺位的中文。那时候觉得家长管不着了,我去谈恋爱,去染头发,没思考过以后要做什么。专升本也是随大流,光背书,没怎么费劲就考上了。

本科毕业之后,我开始问自己应该干什么,喜欢干什么,该怎么去安身立命?因为师范生,当时我的档案回到我们县城的教育局,那边问我愿不愿意去面试,我妈心动了,打电话来问我意见。我一下子慌了。

我在北方农村生活得太久,一眼望去就是单调的平原。每年的寒暑假都要去种地,高二那年夏天,我们家种了十几亩玉米地,我一个人拔完苗,身上腰酸背痛,从此发誓不当农民,就连县城我也不要回去了。

中考我考得很差,我妈说你这个分数,以后没什么希望了,给你两条路,要么像你爸那样打工赚钱,要么去当兵。这两条路给了我危机感,就哀求她,才让我继续读书。

这次本科毕业,将近两个月,我去了北京、合肥、衡水找工作,考过特岗教师,考过公务员,都失败了。有一个厂子是做汽车配件的,应聘的时候我说能做文职工作,对方说我们缺的是销售,需要到县里、乡镇里的经销点推销。我目标就是要生活在城市里面,我说我干不了。我就降低了我的预期,又开始投培训机构。他们上来就说,不好意思,你达不到我们的门槛,又问“专升本”是什么意思?

那时候我找工作的规划,尽量把位置近的单位一起投,去面试可以省钱。我住过5块钱的青年旅社,后来10块钱、8块钱的太空舱。有一次,老板把我领到个像烂尾楼的地方。有时走路,一走走好远,饿了对付一口最便宜的食物。我走在坚硬的水泥路面上,一边感受这个城市,一边感受自己——好像一滴水,当啷就蒸发了。

我想在城市里找到一个立脚的工作,自己作为文科生,不具备从商的头脑和现实可能性,更没有试错的成本。最后答案只剩下一个,考研究生。实用主义就是在这里萌芽的。

那时候有个舍友要考华中师范大学,我一听觉得这个学校不错,我也要考。后来发现有点盲目,这个学校考专业课考20多本专业书,有些学校只考2本。第一年我只有305分,国家线是340到350左右。

第二次考研我在出租屋里,天不亮就骑着自行车上图书馆占座。找往年真题,我就去学校附近的辅导班,不去上课,而是买里面的材料。还要研究院校的考试风格,从QQ群里联系到一位学姐,我买了她的笔记和做过的题,从她总结的经验里拿学习方法。

考研辅导班都会有QQ群,我买资料的时候都会问。里面有很多攻略,比如每一科的复习要严格对照着考试的时间,上午考政治,下午考英语,练习英语就一定要放到下午,才能提前进入状态。考试的时候要提前多少天去定旅馆,尽量定什么样的,避免什么样的,我都严格遵守。

校园生活。

我凌晨2点还起来背政治,从60多分提到70多分。死记硬背也要把它背下来,唯一的用处就是帮助提分,非常功利。没时间动摇,坚持不住就边吃饭边用MP4看俞敏洪的视频,他说“当你是一棵小草的时候,谁都可以踩过你的头顶,但当你是一棵大树的时候,人们远远的都可以看到你,还可以在你身上栖息。”我看了无数遍……但那一年考研,又落榜了。

成绩出来,我妈就说你不要考了。正月里,没什么农活,大家串门聊天,一看到我,就问老二现在干啥?我妈很不好意思,我爸脸上也没有光,儿子这么大了,也没有工作,毕了业还吃老本。我一意孤行,查完成绩就离家出走了,走的时候说我一定会考上的,你们等着。

只有读书才能改变命运,这个念头在我人生中出现好多次,翻译过来就是,用学历去换自己的生存成本。每次考研失败,我都花半年时间找兼职,做过机构英语老师、小额贷公司的广告策划、兼职发传单的、电话销售,还当过保安,这些工作一眼就能望到头,反向让我坚定考研。

第二次考研335,距离国家线很近,我很有信心。第三次考研350,去了哈尔滨师范大学。复试还有其他两个大学,我都会提前看网上的评价,偷偷去观察上课情况、学校的硬件、老师的谈吐,感受契合度。后来考博,还去了峨眉山许过一个愿,要上985。

我报了4所学校,笔试都是第一名,结果没考上。得知是老师已经有自己的人选了,而我连考博的第一步——提前联系导师都不知道。那时候我意识到,这个社会当中有很多信息差,我失败在缺乏信息的检索能力。我就让研究生导师帮忙介绍,查目标院校的导师,给他们发邮件。慢慢接受了这种规则。后来发现学术有圈子,申项目有靠山,发论文靠关系,还有更多的规则。

我的经历就像一部纪录片,没有太强烈的反转,没有戏剧冲突,但充满了来自内心的矛盾。一个是来自家庭,一个是来自资质——学习不好的人,偏偏要通过学习的方式去改变自己的命运。需要克服自己在短板和不擅长的事情上瞻前顾后,我最害怕的就是“本可以,而没能够”。

读上博士后,还没有走到放松的时刻。每天要写两三千字,一天睡三觉,确保脑子是清醒的再学。去食堂吃饭都嫌浪费时间。床铺上贴了一堆小纸片,提示我要去完成什么样的论文,毕业论文的进度,跟导师的汇报……我4年发了20篇论文。

我根据刊物的用稿特点,修改自己的文章。要最快掌握论文的写作方法,就是模仿已经发表出来的优秀的期刊文章,一步一步地看摘要、关键词、正文、结语,还有参考文献,再找相关的选题,看看他们的思路、方式、用语。我有一个天蓝色的本子,摘抄文章当中的连接语。

那段时间,我会衡量所有东西对我有没有用。如果我多写,积累一些资源,等到我工作了,我会有文章拿出来发表,对我出书也有帮助。我的焦虑在不能延毕,很多高校招老师只要35岁以下的,而我读完4年就35岁了,我要确保在这年毕业。脑子里就一个想法——不要浪费时间。

主干道上的一棵树

博士二年级下,我怀疑过“有用之用”。那段时间我投了近20篇论文,每一篇都不中。其中一篇写了半年的文章,投核心期刊发不出来,产生信念上的崩塌感。努力有没有用?我是不是适合这条路,有没有资格去吃这碗饭?

我产生了一丝退学的念头,现在想想挺羞愧的。我主动找导师温儒敏,说我投了很多论文都石沉大海,想问他有没有渠道。

导师跟我说,他40来岁时,进入了职业的瓶颈期,怎么都写不出东西,怎么都沉不下心。他的导师王瑶就告诉他,这段时间你不妨去休息,调整一下自己的心态,不要把得失看得特别重,人生还有很多重要的事情。你想一想你是不是冷落了家人,是不是太自私了?你自己的目标是不是太过火了?

那天晚上电话打了1个小时,导师跟我讲了很多王瑶的故事。我写的博士论文就是王瑶的学术思想,突然觉得原来我的研究不仅是为了毕业,其实是跟我的生命密切相关的,他是一个活生生的人。很长时间我不知道我这个专业能给我带来什么,从这之后我发现文学史上的人物,会给我提供另外一种活法。

有一段时间,我试着享受生活,喜欢买一堆饼干、糖果,口味偏甜。有一些零食像葡萄干,没有吃就坏了。那时候我不考虑“有用”了。我知道我迟早会留在城市里,虽然还不知道在哪儿,现在我变成了栽到大马路主干道的树,慢慢成长扎根,看到更广阔的空间,有能力的话给别人喂点氧气。

读研的时候,我也没有考虑“有用”,培养了穷游和摄影的爱好,每到一个城市我都从网上搜房价,在心里边计算要挣够多少钱,才能落脚。算完之后发现不可能,就走吧。这两个爱好,我考博的时候放弃,读博期间又捡起来。

平时拍的校园风景。

现在想来,读研、读博都是比较平稳的时期,压力没那么大,就可以培养“无用之用”,现在又放下了——进入浙师大做讲师之后,太忙了。

有一次去中山大学开会,分组讨论的时候,看到有同龄人发言,思考方式都跟你不一样,更符合学术规范。他的成果很多,一查都已经达到教授的水平了,怎么会不自卑?这种感觉马上就来了。回来之后,我就会尽快确定一个新的选题,写出新的文章去投稿,有一种跟他比高下的冲动。

我想做的都要比别人更好一些,会给我带来一种安全感。跟同事聊天,我会说要赶紧把这个项目拿到,要发高水平的论文,好焦虑。只要你不断地写不断地投,不断地去了解目前学术界在关注哪些问题,在这个过程中你的动机已经不纯了,把自己的人生规划跟制度、规则连在了一起。有的老师就说我是“努力后遗症”。

在我身体上,努力确实留下了痕迹。考博体检时,我确诊了心脏频发性早搏,没有休息好第二天会胸痛,好像心脏跳一下,就有一个手捏你一下。读博那几年,头发开始有些变白。我的生活很窄,就像被圈在了养殖场里的猪,吃饭睡觉上班——周围住的基本都是浙师大老师,四五月份申请项目基金时,总看到一两户彻夜亮着灯,窗户透出低头学习的身影。看到的全是竞争者,我就会焦虑。

一个讲师太轻了,别人不会重视你,我希望拥有一些头衔,拥有一些身份,对我来说,意味着收入的增加,上升空间更广阔一些。距离我理想的生活,就差一个项目,有了项目我就可以评副教授,跃升一个台阶之后,我可以喘一口气了,可以不那么拼命了。

起初来到浙师大,都没考虑买房结婚,只想着怎么留下来。我的爱人是师姐,她也跟我来浙师大读博士后。今年她拿到了绍兴一所学校的教职,我们才决定结婚,因为她一入职也有安家费,两个人加起来,首付是远远够了,我们有这样的底气了。

她是东北城市独生女,公职人员家庭,会说我务实,略微少点情调。我吃饭要搜团购套餐,去领证时上西餐厅吃饭,不知道怎么用刀叉,她劝我不要有那么多心理负担,应该去享受一下。她看到我那个听俞敏洪的黑色MP4,问这个东西还能用吗?不能用了,就扔了。我说留着当压书板。她不知道它对我的意义,这是20多年求学路唯一留下的东西。

没用了的MP4。

我现在教大一和研一,从我上第一节课就跟他们强调,四年时间是非常绝佳的试错机会。我问他们,对自己有没有什么规划?有个女生学习很认真,期末分数很高,但她直接就说“送外卖”。我说你是认真这么想的?她说“找不到好工作,我就先送外卖过渡一下。”

现在很多大学生失去上学的动力,可能是来自于家庭的压力,有些家长要建家长群,给我打电话咨询升学的事儿,很多学生还处于和家长的对峙中,没有寻找自己。下课之后,就有人过来问我,说找不到自己的兴趣点,也没有一个明确的方向,该怎么办?

我会给他们做职业规划,去年请过考上中学教师编的学姐答疑,今年临近毕业也请了一个考上北师大研究生的学姐,分享他们是怎么学习、规划的,或者考试过程当中对方看重什么,需要达到什么样的标准。我更倾向于有目的性地读书。如果你以后想进学校当老师,你就看它现在需要什么样的资格,这种方式看着很功利,但你不功利能怎么办?

最近我和爱人去杭州领证,住在西湖景区的酒店。走在南山路上,两侧有两排法国梧桐,我突然想到,不到10年前我骑着共享单车走过这条路,那时候我住十几块钱的青旅,大早上就吃一碗泡面,去逛不要钱的景点。我感到很欣慰,逆天改命的奋斗在这一刻是值得的。商量了好久,我们决定从金华搬去绍兴,想一步步往杭州挪,医疗教育资源更丰富。

有天,下起淅淅沥沥的小雨。对于农民,下雨就没法干活,属于“无用”时刻,我也放下要申请的项目,翻起“读者来信”。最后一封信是今年1月,来自一个专升本的学生。他学眼视光学专业,本科期间拿到河南省优秀毕业生、国家励志奖学金等荣誉,但欠了4万多助学贷款。他想考研,可是父亲上个月刚刚过世,母亲也年近六十,他清楚母亲不会支持。

我给他的回信,也像写给多年前的自己:

我想,如果你目前没有找到一份安身立命的工作,那读书提升学历,可以说是一个非常不错的选择,至于说母亲年迈,并且不支持你,这些其实都不足以阻挡你的脚步,等你通过自己的努力向上进入另一个阶层,她会反过来说你做的对。所以,我的建议是,如果自己有把握在两三年内能考上,那就考,如果觉得希望渺茫,那不如脚踏实地找一份工作。你还年轻,如果就此停止向上攀爬的动力,日后会后悔的。 希望能帮到你。

评论