16岁少女治疗12天后离世,短视频医疗广告又成催命陷阱?

文| 熊志

近日,马女士向媒体求助,自己的女儿确诊了胶质瘤,今年八月份,她带着女儿去医院复查,“医生说孩子还能活12—18个月”。后来刷视频看到有一家医疗机构,承诺“可以将肿瘤彻底清除干净”,结果去那治疗12天后,女儿就不幸去世了。

轻信了虚假医疗宣传,花费重金接受治疗,结果落得“人财两空”,马女士的遭遇着实令人同情,也将短视频医疗广告乱象推向舆论风口浪尖。

《互联网广告管理办法》规定,发布医疗、药品、医疗器械等广告,应当在发布前由广告审查机关对广告内容进行审查;未经审查,不得发布。

今年三部门联合发布的《医疗广告认定指南》,对“什么是医疗广告”进行了回答,对医疗广告发布主体作出了严格限定,为规范医疗广告市场划定了清晰的边界。

不得含有治愈率、功效保证,不违反医学常识,理应成为医疗广告宣传的基本规范。然而,这样的规定,却在现实中屡屡被突破。

专业医生表示,从马女士提供的资料来看,马女士女儿属于高级别胶质瘤,愈后会比较差,大概平均生存期是一年到一年半。然而,涉事医疗机构在短视频平台上,却打着“胶质瘤克星”的旗号,宣称不打针不吃药,就可以“将肿瘤彻底清除干净”。这是利用患者病急乱投医的急切心理,营造出一种“药到病除”的假象,把治病救人当成了精心策划的骗局。

更令人愤慨的是,当马女士告知女儿去世的噩耗时,该机构直接拉黑微信,种种行为,已经远远越过了医疗伦理的底线。

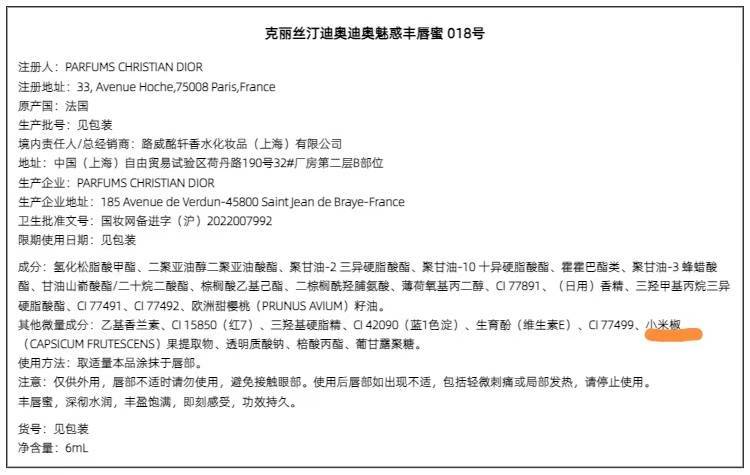

涉事机构的问题,还不只是虚假宣传。据调查,这家名为“郑州医养康医院有限公司”的机构,虽然是专科医院,但医疗机构执业许可证中并不包含肿瘤科诊疗项目,根本不具备开展相关治疗的资质。

在缺乏监管许可和专业能力的情况下,竟敢公开宣称能“根治”恶性脑瘤,这无疑是对患者生命的极端漠视。

人们不禁要问,一个没有肿瘤科资质的机构,为何能在网络上大张旗鼓地宣传“治疗癌症”?为何能轻易吸引患者并收取高额费用?

展开全文

这种胆大妄为的背后,固然暴露出某些医疗机构利欲熏心,但更深层的原因,是医疗广告监管的缺位与失灵。

事实上,类似案例并非个案。一些医疗机构为了谋取私利,无视法律法规,在短视频等网络平台上,肆意发布夸大疗效、虚假宣传的内容,误导患者,不仅造成经济损失,更可能延误正规治疗,直接威胁生命安全。

在这起悲剧中,涉事医疗机构的行为,是否有虚假宣传,是否因不当治疗加速病情恶化,有待进一步调查处理。而除了无良机构的欺诈行为,平台也难辞其咎。

互联网,尤其是短视频平台,作为信息传播的重要渠道,拥有庞大的用户基数。一旦虚假医疗广告在平台上泛滥,危害不堪设想。

对此,平台理应建立严格的审核机制,涉及医疗服务的广告,要对其内容真实性、发布者资质、诊疗许可等进行全面核查,确保内容合法合规。对于违规内容,理当及时下架,绝不能为流量和广告收益而放任不管。

像涉事医疗机构,其公开资料显示,经营范围包括医疗美容服务、医疗服务、药品零售、中医养生保健服务(非医疗),并没有提及肿瘤治疗。平台若要核实,并不困难。而且,医疗广告在短视频平台发布前,按理要提供相关部门的审核证明,这一块平台有没有严格把关?

当然也不能全指望平台兜底。监管部门也需加大执法力度,建立健全长效监管机制,加强对网络医疗广告的日常巡查与动态监控。对违法发布广告的机构和个人,要依法严惩,形成有效震慑。

一个花季少女就这么离去,我们不应苛责母亲“病急乱投医”的选择。在生死面前,任何一位家长都可能做出类似的决定。

真正需要反思的,是为何虚假宣传能轻易穿透心理防线,为何缺乏相应资质的机构,能在网络平台上公然行骗?

健康无小事,医疗广告中的每一个字,都可能关乎生死。唯有让监管长出牙齿,让平台守住底线,才能避免下一个家庭重蹈覆辙。

评论